Oberlidretraktion bei endokriner Orbitopathie

Die Oberlidretraktion ist das häufigste

Symptom bei endokriner Orbitopathie (5.1). Ursache ist ein autoimmuner

Entzündungsprozess der Orbita.

Die primäre Retraktion entsteht durch eine Überaktivität des Levator palpebrae

oder des Müllerschen Muskels, begünstigt durch Entzündung oder Fibrose.

Kortikosteroide können in der aktiven Phase die Entzündungsaktivität

reduzieren, verhindern jedoch nicht zuverlässig das Auftreten einer Retraktion

und können eine bereits bestehende Fibrose nicht rückgängig machen.

Eine Fibrose des Musculus rectus inferior kann eine sekundäre Retraktion des

Oberlids durch einen Kompensationsmechanismus verursachen.

Bei ausgeprägtem Exophthalmus kann eine Pseudoretraktion auftreten, da der nach

vorne verlagerte Bulbus das Oberlid in eine höhere Position zwingt.

Die drei Formen der Retraktion erfordern unterschiedliche operative Verfahren:

- Primäre Retraktion: Operation zur Schwächung des Levators oder des

Müllerschen Muskels

- Sekundäre Retraktion: Rezession des Musculus rectus inferior

- Pseudoretraktion: Orbitadekompression

Primäre Oberlidretraktion bei endokriner Orbitopathie

Die primäre Oberlidretraktion beruht auf

einer Entzündung oder Fibrose der Retraktoren, was zu einem Elastizitätsverlust

führt und eine höhere Position des Oberlids verursacht. Die vordere Lamelle ist

intakt, während die hintere Lamelle mit dem Lidheber und dem Müllerschen Muskel

einen Elastizitätsverlust oder sogar eine Retraktion zeigt.

Abb. 1: Ausgeprägte primäre Retraktion

beider Oberlider bei mäßigem Exophthalmus.

Abb. 2: Postoperativ nach Schwächung des

Lidhebermuskels und des Müllerschen Muskels. Normale Lidposition, aber hoher

Lidfurchenstand.

Abb.

3: Mäßige primäre Retraktion des rechten Oberlids

Abb. 4: Postoperativ nach Schwächung des

Lidhebermuskels in hoher Höhe nahe des Whitnall-Ligaments. Mit dieser Technik

weniger Anhebung der Lidfurche.

Chirurgische Technik bei primärer Oberlidretraktion

Der Zugang erfolgt transkutan wie bei der

Ptosis-Operation. Nach Eröffnung des Orbitaseptums wird der Lidhebermuskel

dargestellt. Erfolgt die Durchtrennung in höherer Höhe nahe des

Whitnall-Ligaments, genügt ein kurzer Schnitt (Abb. 5). Zur Bestimmung des

Inzisionsniveaus kann eine Spatel im oberen Fornix eingeführt werden;

geschnitten wird dort, wo die Spatel endet (Abb. 7, 8). Bei ausgeprägter

Fibrose muss der Schnitt beidseits erweitert werden, um die seitlichen Fasern

zu durchtrennen, die mit dem Tarsus verbunden bleiben (Abb. 6).

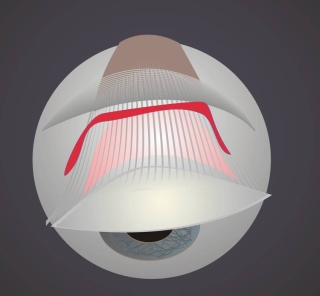

Abb. 5: Lange rote Linie zeigt die

Durchtrennung der Aponeurose in niedriger Höhe. Wird die Durchtrennung in

höherer Höhe nahe des Whitnall-Ligaments durchgeführt, genügt ein kürzerer

Schnitt.

Abb. 6: Bei ausgeprägter Fibrose muss der

Schnitt hoch beidseits erweitert werden, um die seitlichen Fasern zu

durchtrennen, die mit dem Tarsus verbunden sind.

Sekundäre Oberlidretraktion bei endokriner Orbitopathie

Die sekundäre Oberlidretraktion beruht auf

einer Entzündung oder Fibrose des unteren Geradermuskels. Dies führt zu

Elastizitätsverlust und Restriktion, sodass die Aufwärts- und Geradeausbewegung

des Auges erschwert ist. Als Folge entsteht ein Kompensationsmechanismus mit

Hyperaktivität des oberen Geradermuskels zusammen mit dem Lidheber. Das

Ergebnis ist eine übermäßige Höhe der Oberlider (Abb. 9).

Diagnose: Verschwindet die sekundäre

Retraktion, wenn der Patient nach unten schaut (Abb. 10), kann die Diagnose

gestellt werden.

Abb. 9: Sekundäre Retraktion durch Fibrose

der unteren Geradermuskeln. Kompensation durch Hyperaktivität des oberen

Geradermuskels zusammen mit dem Lidheber. Führt zu übermäßiger Höhe der

Oberlider.

Abb. 10: Diagnose der sekundären

Retraktion: verschwindet, wenn der Patient nach unten blickt.

Pseudoretraktion des Oberlids durch Exophthalmus

In manchen Fällen kann der Exophthalmus

(Proptosis) eine höhere Oberlidposition verursachen, da das Auge nach vorne

verlagert ist und das Oberlid zurückbleibt. Dies wird mit Hertel-Messungen

evaluiert. Dieses Phänomen wird als Pseudoretraktion definiert.

Ist das Auge nach vorne verlagert (Exophthalmus), steigt der Oberlidrand höher

als das Hornhaut-Limbusniveau (Abb. 11, 12). Die Pseudoretraktion wird durch

zwei Faktoren verursacht: erstens durch den Exophthalmus, zweitens durch die

Position des M. orbicularis entlang des Bulbusäquators.

Die Position des Lidrandes im offenen Zustand ähnelt einer Hyperbel, deren

Bogen länger ist als die Lidrandlänge im geschlossenen Zustand. Dadurch trägt

die Spannung des M. orbicularis zur Retraktion bei.

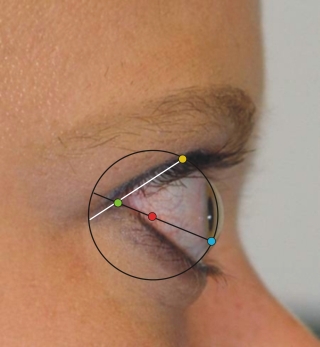

Abb. 11: Normalerweise liegt die Achse zwischen

den Lidwinkeln (grauer Punkt) vor der horizontalen Achse des Bulbus. Der

Oberlidrand verläuft in einer hyperbolischen Kurve, deren Länge größer ist als

die Lidrandlänge im geschlossenen Zustand.

Abb. 12: Bei Exophthalmus kann die Achse

zwischen den Lidwinkeln (grüner Punkt) hinter der horizontalen Achse des Bulbus

liegen. Der Oberlidrand im offenen Zustand hat dieselbe oder sogar kürzere

Länge als im geschlossenen Zustand. Der M. orbicularis hat dadurch keine

Effektivität mehr beim Schließen und verstärkt die Retraktion.

Abb. 13: Bei Exophthalmus liegt die Achse

zwischen den Lidwinkeln (grüner Punkt) sogar hinter der horizontalen Achse des

Auges (roter Punkt). Radius und Lidrandlänge im offenen Zustand (blauer Punkt)

sind gleich oder kürzer als im geschlossenen Zustand. Der M. orbicularis kann

nicht mehr effektiv schließen und verstärkt die Retraktion. Chirurgische

Korrektur sollte eine Orbitadekompression beinhalten.